→この曲、なあに? 2014.7(NO.1)〜2016.11(NO.15)掲載分はこちらをご覧ください。 →この曲、なあに? 2017.1(NO.16)〜2019.5(NO.30)掲載分はこちらをご覧ください。 →この曲、なあに? 2019.7(NO.31)〜2021.5(NO.45)掲載分はこちらをご覧ください。

♪ No.46 ♪(2022.1.1〜2.28)

ワルツ・レント(メリカント1868-1924フィンランド) オスカル・メリカントはフィンランドの作曲家で、シベリウスの三才下である。素朴で温かみのある音楽が特徴。多くの作品を作曲したが、残念ながら、作品のほとんどは知られていない。この「ワルツレント」がメリカントの名を有名にしたと言えるだろう。この「ワルツレント」は口ずさみたくなるような優しくロマンチックな歌のようなメロディで始まる。音数が少ないので譜読みは易しいが、単調にならないように歌うのが難しい。

♪ No.47 ♪(2022.3.1〜4.30)

楽興の時 第3番(シューベルト) 「楽興の時」というのは、19世紀に主としてピアノ曲のジャンルで広まった性格小品の一種で、シューベルトは1823年頃にこのタイトルの小品を6曲書いている。この第3番は1823年に出版された他の作品集に「ロシア風エール」というタイトルで既に収録されていた。2分ほどの小さな曲だが、6曲の中で最も有名な曲である。単純な伴奏に乗って歌われる旋律は愛らしく広く親しまれている。

♪ No.48 ♪(2022.5.1〜6.30)

ソナタホ長調 K380(スカルラッティ) ドメニコ・スカルラッティは有名な作曲家のアレッサンドロ・スカルラッティの子として1685年イタリアのナポリに生まれた。スカルラッティ家はバッハ家やクープラン家と同様に音楽家の一族であった。スカルラッティは鍵盤楽器のためのソナタを555曲作曲した。このK380は行進の小太鼓や笛を連想させることから「行列」という通称がある。明るく伸びやかな旋律と生き生きとしたリズムが印象的な曲で、単一楽章で短いことから、アンコールで演奏されることも多く、スカルラッティのソナタの中では最も有名な曲といえる。

♪ No.49 ♪(2022.7.1〜8.31)

ゴリウォーグのケークウォーク(ドビュッシー1862-1918フランス) ドビュッシーが愛娘シュシュのために作曲した全6曲からなる「子供の領分」の最後を飾る曲。ゴリウォーグは当時流行った黒人の人形で、元は絵本のキャラクター。シュシュが大好きだったゴリウォーグが踊りだすイメージで作曲された。ドビュッシーが当時興味を持っていたアメリカのダンス『ケークウォーク』の音楽をヒントに書かれた独特のリズムのコミカルな作品である。

♪ No.50 ♪(2022.9.1〜10.31)

ゴルトベルク変奏曲より『アリア』(J.S.バッハ1685ー1750 ドイツ) バッハによる2段の手鍵盤のチェンバロのための変奏曲。全4巻からなる「クラヴィーア練習曲集」の第4巻で、1741年に出版された。バッハ自身による表題は「2段鍵盤付きクラヴィチェンバロのためのアリアと種々の変奏」。32小節からなるアリアを最初と最後に配置し、その間にアリアの32音の低音主題に基づく30の変奏が展開され、全部で32曲となる。このアリアはアンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳に収録されている。

♪ No.51 ♪(2022.11.1〜12.31)

ピアノソナタ第8番 ハ短調作品13『悲愴』より第1楽章(ベートーヴェン1770-1827ドイツ) 正確な作曲年は定められていないが、1798年〜1799年にかけて書かれたものと考えられている。冒頭、暗く重厚な和音がゆっくりと奏される序奏部を経て、ほとばしるような激しいパッセージが繰り広げられ、今までにない新しい音楽であった。楽譜の売れ行きも良く、永続的な人気を得た作品で、気鋭のピアニストとしてだけでなく作曲家としてのベートーヴェンの名声を高める重要な成功作となった。ベートーヴェンの3大ソナタと呼ばれる「悲愴」「月光」「熱情」の1曲で、初期を代表する傑作として知られている。

♪ No.52 ♪(2023.1.1〜2.28)

第1曲《前口上》 Op.9【謝肉祭】より(シューマン1810-1856ドイツ) 1834年〜1835年にかけて書かれた20曲からなるピアノ曲集。シューマン初期の傑作として知られ、「子供の情景」や「クライスレリアーナ」と並ぶ代表的なピアノ曲である。この曲はその第1曲目でタイトルは「前口上」。さあさあ、カーニバルのはじまり、はじまり!と言うように堂々とした主題は次に続く明るい雰囲気をマズルカに近いリズムで作り出している。この主要な材料は終曲でも使われている。

♪ No.53 ♪(2023.3.1〜4.30)

第8曲 チョコ・バー Op.9【お菓子の世界】より(湯山昭1932〜日本) ピアノ曲集「お菓子の世界」は1971年NHKの「ピアノのおけいこ」という番組のために最初の曲「お菓子のベルトコンベヤー」が作曲され、翌々年に続く25曲が作曲された。音域に制限を設けずに、大人も子どもも弾いて楽しめ聴いて楽しめる曲集として書かれた。タイトルはお菓子の名前がズラリ。曲のスタイルもバラエティ豊かで「柿の種」「甘納豆」「鬼あられ」は和風な曲調。「シュークリーム」「ボンボン」はワルツ風。「ヌガー」はフーガ風。「ポップ・コーン」はソナチネ風。「ショートケーキ」はハーモニック。「マロン・グラッセ」はフランス風。メロディックな「バウムクーヘン」「ドロップス」。リズミックな「クッキー」「プリン」「金平糖」等々。そして、今回の曲「チョコ・バーはジャズ風。リズムやアクセントが印象的な明るい曲で発表会でもよく弾かれる人気の高い曲である。

♪ No.54 ♪(2023.5.1〜6.30)

喜びの島(ドビュッシー1862-1918フランス) 『喜びの島 L'Isle joyeuse』は、フランスの作曲家クロード・ドビュッシーによって1904年に作曲されたピアノ独奏曲。 装飾音やリズムの変化、華麗できらめくような細やかな音、豊かな色彩感を連ね、多くの表情を持って愛の歓びを描き出している。この曲は、ジャン・アントワーヌ・ヴァトーの作品「シテール島への船出」の影響を受けているといわれている。シテール島は、エーゲ海、クレタ島の北西にある島で、神話では愛の女神ヴィーナス(アフロディーテ)の島とされている。

♪ No.55 ♪(2023.7.1〜8.31)

幻想曲ニ短調(モーツアルト1756-1791) 1782年頃の作曲と言われている。曲は97小節で切れ、未完であったがA.E.ミュラーによって完成された。曲は自由な3部構成で書かれている。冒頭アンダンテで分散和音による序奏。次にアダージョで哀愁に満ちた美しい主題が現れ、途中プレストによる速いパッセージとテンポプリモを挟みまた美しい主題が奏される。最後にアレグレットでニ長調の明るく愛らしい曲想で終わる。

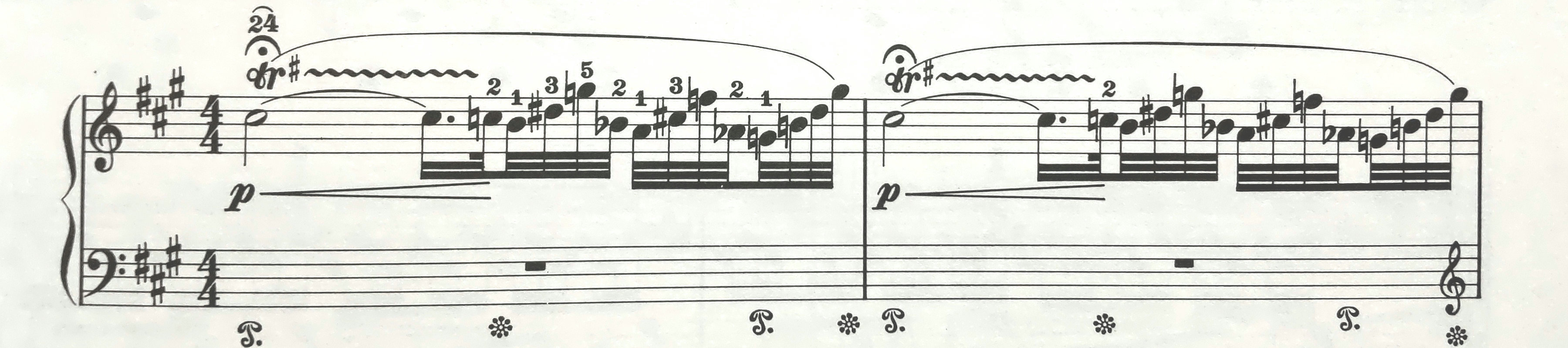

♪ No.56 ♪(2023.9.1〜10.31)

イギリス組曲第3番 プレリュード(J.S.バッハ 1685-1750 ドイツ) 1725年に作曲され、出版は1805年である。タイトルはバッハの最初の伝記作者が「イギリスの貴人のために作曲された」と記したことによる。6曲からなるイギリス組曲は、すべて同じ配列(前奏曲〜アルマンド〜クーラント〜サラバンド〜挿入舞曲〜ギーグの6つの楽章からなる。 この曲は第3番の第1曲目のプレリュードである。弱拍から始まる8分音符の印象的なモチーフ〔A〕が重なり合い、転調を繰り返しながら、次のモチーフ〔B〕へ。また〔A〕〜〔B〕と繰り返し、〔AとB〕のモチーフが同時に奏され、最後は〔A〕のモチーフが使われて終わる。モチーフが次々に転調をしながら快活に進んでいく曲で、イギリス組曲の中でも人気の高い曲である。

♪ No.57 ♪(2023.11.1〜12.31)

前奏曲 Op.28 15番「雨だれ」(ショパン 1810-1849 ポーランド) この曲は1839年に完成した「24の前奏曲」の15曲目。マヨルカ島で作曲された。最も敬愛していたバッハの「平均律クラヴィーア曲集」のようにいつか24の調性すべてを使った曲集を作りたいと考えていた。それぞれの調性の特徴を際立たせて24の全く異なる表現を目指し「24の前奏曲」としてまとめた。この「雨だれ」はA・B・Aの3部形式で書かれ、その名のように雨音のように鳴り響く連打音が特徴。生死の境をさまようほど体調が悪化した時期、恋人のジョルジュサンドの遅い帰りを不安に待ちながら、この曲を弾いていたと言われる。

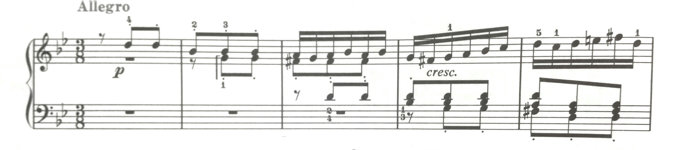

♪ No.58 ♪(2024.1.1〜2.29)

いいことがありそう! (湯山昭 1932- 日本) 1967年1月から半年にわたって「音楽の友」に掲載された20曲の作品を「こどもの国」というタイトルのピアノ曲集にまとめた。子どもたちのために音楽的でしかも実用的なピアノ曲集で、現代音楽の抵抗を感じることなく感覚的のも接近できるように、ピアノを楽しみながら同時にこどもの想像力が自由にはばたけるように・・・との思いが実現したもの。この「いいことがありそう!」はその曲集の第1曲目である。4拍子、ヘ長調。なんとなくいいことがありそうな、ウキウキするような明るくリズミカルな小品である。